(Le retour de monsieur le donneur de leçons, histoire de ne pas laisser en désuétude cette catégorie de mon burp)

La langue française, peu avare en homonymes, nous en a offert un joli couple en la personne (?) de cahot et chaos.

Quelques définitions en provenance du TLFI dont je ne dirai jamais assez de bien :

CHAOS, subst. masc. (du grec χάος)

A. COSMOGONIE

1. MYTH. GR. Espace immense indifférencié préexistant à toutes choses, et notamment à la lumière.

2. [Dans la tradition judéo-chrét.]

a) État vague et vide de la terre avant l’intervention créatrice de Dieu :

b) [P. amalgame avec le concept gréco-lat.] Confusion initiale, indifférenciée et informelle de la matière et des éléments, antérieure à l’organisation du monde par l’intervention de Dieu (cf. Genèse). Chaos primitif.

B. P. anal.

1. État d’enchevêtrement, d’amalgame d’objets nombreux et hétéroclites; p. méton., amas d’objets confus et désordonné.

2. Au fig. Ce qui est ou semble inorganisé, désordonné, confus, parfois incohérent ou obscur.

CAHOT, subst. masc.

A. Soubresaut, secousse que l’on ressent à l’intérieur d’un véhicule roulant sur un terrain inégal, accidenté

P. méton. Accident de terrain qui provoque le cahot. Les cahots d’un chemin, éviter les cahots.

B. P. métaph. ou au fig.

1. [En parlant d’une pers.] Inégalités du comportement

2. [En parlant d’une chose concr. ou abstr.] Difficultés

Comme tu le vois, ami lecteur n’ayant par miracle pas encore renoncé à lire plus loin cette note, ces deux mots ont des sens différents, mais on relève entre eux une certaine proximité sémantique. Chaos comme cahot, c’est un peu bordélique. Dans l’échelle du désordre, chaos est grand vainqueur (par K.O. — il n’est pas drôle mon titre ?) et avale le petit cahot.

Comme le dit d’ailleurs le TLFI avec une précision toute dictionnariale que je n’ai pas :

Rem. Chaos est sémantiquement voisin de son homophone cahot, d’où contamination. On entend le grincement des roues, le bruit de clapotis des comportes pleines de fruits, qui sursautent au chaos du chemin (PESQUIDOUX, Le Livre de raison, 1928, p. 222).

Rem. On rencontre ds la docum. le dér. cahotique, adj. Soumis à des cahots, cahoté.

L’existence de cet adj. est peu sûre à cause de l’homon. et de la fréq. synon. avec chaotique.

Là où je voulais en venir (ben oui parce que malgré tout le laïus qui précède, je ne suis pas encore arrivé au cœur du sujet), c’est à propos non pas de ces deux mots mais de leurs dérivés chaotique et cahoteux (ou encore le peu sûr — comme dit mon Trésor — cahotique. Notons au passage qu’à partir du moment où ce mot est écrit, repris, on ne peut plus douter de son existence. On peut douter de sa pertinence, de sa justesse étymologique et tout le tsoin tsoin, le traiter de barbarisme, le mettre au ban de la Société des Bons Mots, mais douter de son existence, c’est salaud, surtout après le beau boulot effectué par Prévert :

Brunehaut sous ton image une légende épique

Précise tes derniers moments cahotiques

Et traînée par un cheval indompté

Tu entres dans l’histoire en pièces détachées

Paroles, 1946.

Donc, ce que je pleure, c’est le délaissement de ce joli adjectif : cahoteux (voire du sulfureux cahotique) au profit de ce goinfre de chaotique. Tout est rapidement qualifié de chaotique — un bordel innommable, donc — quand parfois un cahoteux suffirait. Un peu de mesure en toute chose. Pas besoin d’être hyperbolique, excessif, ampoulé, emphatique, enflammé, pompeux au moindre petit pet de travers sur votre bonhomme de chemin.

Ami lecteur, ami burpeur, si tu veux me faire plaisir, utilise le mot cahoteux ou chaotique à bon escient dans une prochaine note et viens-en faire la publicité ici !

Aperçu ce matin en devanture du kiosque à journaux ce titre à la une de je-ne-sais quel magazine porno « Brigitte Bui – Sa prochaine étape : un gang-bang ». Brigitte Bui, je ne la connais ni des lèvres, ni des dents, comme dit ma femme (c’est un jeu de mot sur l’expression je ne la connais ni d’Ève ni d’Adam — je précise à l’attention de ceux qui ne la connaîtraient pas — et que j’ai trouvée assez appropriée dans ce contexte : cette Brigitte, je ne connais pas ses lèvres — ce qui est peut-être à déplorer — ni des dents — ce dont il faut probablement se réjouir, surtout après avoir lu

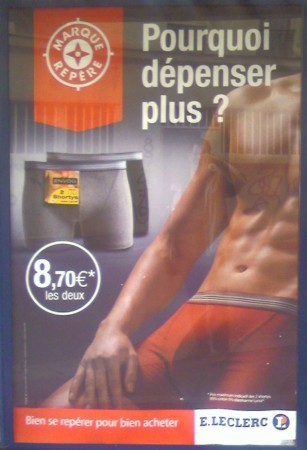

Aperçu ce matin en devanture du kiosque à journaux ce titre à la une de je-ne-sais quel magazine porno « Brigitte Bui – Sa prochaine étape : un gang-bang ». Brigitte Bui, je ne la connais ni des lèvres, ni des dents, comme dit ma femme (c’est un jeu de mot sur l’expression je ne la connais ni d’Ève ni d’Adam — je précise à l’attention de ceux qui ne la connaîtraient pas — et que j’ai trouvée assez appropriée dans ce contexte : cette Brigitte, je ne connais pas ses lèvres — ce qui est peut-être à déplorer — ni des dents — ce dont il faut probablement se réjouir, surtout après avoir lu  Ben comme le dit le slogan ci-contre, mesdames, mesdemoiselles, voire messieurs, pourquoi dépenser plus ?

Ben comme le dit le slogan ci-contre, mesdames, mesdemoiselles, voire messieurs, pourquoi dépenser plus ?